化学療法(抗がん剤)

基本知識

どんな病気にしろ「使えば立ち所に病気が治る」という全自動治療薬はありません。 医薬品には様々な薬理作用があります。 医薬品に限らず、あらゆる治療法は、治療に用いるための道具にすぎません。 治療に役立ちそうな薬理作用を持つ医薬品を、その病気の治療薬として用いるだけのことです。 治療法が勝手に病気を治してくれるのではなく、治療法という道具を使って人間が病気を治すのです。 だから、治療法の使い方を誤れば、治療効果が無いだけでなく、害になることもあります。 それはがんの治療においても同じです。

まず、治療法は、患者の病状に応じて選択する必要があります。 同じ病名でも、治療法の適応には個人差(病気の性質差や患者の体質差)はあるので、その個人差に応じて治療法を選択する必要があります。 適切な治療法を選んだならば、それが医薬品である場合は治療域の範囲内で使用する必要があります。 また、治療域にも個人差があるので、その個人差を見極めて投与量を決める必要があります。 古典的抗がん剤は他の一般的な治療薬と比べて治療域が極めて狭いので特に注意が必要です。

- 治療域

- 副作用が許容可能な範囲で、かつ、治療効果が現れる投与量の範囲

- 古典的抗がん剤

- 主作用として細胞の分裂を阻害する作用により、細胞分裂の頻度の高いがん細胞を攻撃しやすい性質を利用した抗がん剤

そして、治療効果を高める方法と副作用を抑える方法を考慮して、最大の治療効果と最小の副作用を両立するよう詳細な使用方法を決める必要があります。 その選択を誤れば、治療効果が出なかったり、強い副作用に苦しんだりすることになります。

医薬品の種類

がんに対して用いられる医薬品には様々なものがあります。

抗がん剤

がんの増殖を抑えたり、がんを縮小することを主たる目的として使う医薬品です。

古典的抗がん剤

古典的抗がん剤には、様々な副作用がありますが、その多くは他の医薬品等により大幅な軽減が可能です。 副作用には、生命に関わるものとQOLに関わるものがありますが、このうち、生命に関わるものは特に注意が必要です。 古典的抗がん剤の生命に関わる副作用のうち、骨髄抑制と呼ばれる免疫細胞の減少は、発症頻度が高く、発症した場合の生命の危険性も高いため、特に注意が必要です。

- QOL(Quality of Life)

- 患者の生活の質。

QOLに関わる副作用の中には、患者自身の生活スタイル(脱毛にウィッグを使用等)等によって解決出来る副作用もあります。

尚、抗がん剤の発がん性に記載している通り、古典的抗がん剤には僅かながら発がん性がありますが、大きな効果が見込める場合は、発がん性が問題になることはほとんどないと思われます。

ホルモン療法剤

がんの元になった細胞がホルモンに感受性のある細胞であった場合、そのがん細胞もホルモンに感受性を持ちます。 そのことを利用して、ホルモンの働きによりがんの増殖を抑えるのがホルモン療法剤です。 ホルモン感受性の高いがんに対してはかなりの効果が期待出来るうえ、致命的な副作用も少ないのが特徴です。 残念ながら、ホルモン感受性のないがんに対してはホルモン療法剤の効果はありません。

免疫療法剤

かつては、がんの治療としてBRM製剤などの非特定的免疫療法剤が使われていましたが、現在は、ほとんど効果が認められないとして使われなくなりました。 現在でも、悪性黒色腫に対するインターロイキン2、膀胱がんに対するBCG製剤等、免疫療法が効果を上げやすい一部のがんに対してのみ、非特定的免疫療法剤が使われています。

- 非特定的免疫療法剤

- 特定の抗原・抗体を対象とせず、漠然とした「免疫力」を上げるだけの医薬品。

- 特定的がんワクチン

- 特定のがんの抗原を抽出したもので、体内でこの抗原を攻撃する抗体を体内に作ることによって、免疫ががんを攻撃するようになることを期待するもの

特定的がんワクチンについては、研究中であり、欧米でいくつかの製品が実用化されているようです。

分子標的的治療薬

分子標的治療薬は、特定の分子構造のみを標的にして作用するように作られた新種の抗がん剤です。 がん細胞の特異抗原に結びつくモノクローナル抗体を使うミサイル療法、がんの成長に必要な仕組みを攻撃する物(血管新生阻害剤等)等、様々な分子標的治療薬が登場しつつあります。 例えば、白血病等の治療薬であるイマチニブ(グリベック)等は、分子標的治療薬の中でも特に著しい効果を上げています。 古典的抗がん剤では骨髄抑制が最も致命的な副作用となりますが、その骨髄抑制が生じにくい点が分子標的治療薬の最大の利点です。 しかし、それでも分子標的治療薬は100%安全というわけではありません。 骨髄抑制以外の副作用についても注意深く経過観察することが重要です。

DDS製剤

医薬品を患部に効果的に届ける技術を用いた医薬品をDDS製剤と言います。 その多くは、ナノテクノロジー等を用いたカプセル等に古典的抗がん剤を封じた物です。

- パッシブターゲッティング製剤

- EPR効果により、がん細胞のみに作用しやすくして、副作用を減らす。

- 徐放製剤

- 薬剤が浸み出すのに時間が掛かるようにして、薬理作用の効果時間を長くする。

- 吸収制御製剤

- 薬剤の吸収を阻む障壁を突破するなどして、患部に薬剤が吸収されやすくする。

研究中の製剤ですが、がん分野では、パッシブターゲッティング製剤と徐放製剤のいくつかの製品が既に実用化されています。

疼痛緩和薬

疼痛緩和にも、様々な医薬品が用いられます。 現在では、WHO式の疼痛緩和法により、ほぼ全てのがんの痛みが取れるようになりました。 疼痛緩和薬にも僅かな副作用はありますが、重大な副作用は滅多に起きないとされています。

実践

先ず最初に述べるべき非常に重要な前提は、抗がん剤治療に我慢は不要です。 患者自身の選択として「効いているから我慢する」という判断はありとしても、「効いているから我慢しろ」と強要することはあってはなりません。

- 副作用対策はしっかりやること

- 生命に関わる副作用については、生命に関わらない程度まで抑えること

- 患者に著しい我慢を強いるようなQOLの低下も生じさせないこと

- その患者に対して最も有益であると考えられる治療法を優先すること

- 対象患者に効く見込みが全くない薬剤は「百害あって一利無し」であるので、絶対に投与しないこと

- 投与中の薬剤が対象患者に効かないことが後から判明した場合は、直ちに投与を中止すること

- 薬剤耐性についても適切に対応すること

- 他の治療法との相互作用についても十分に注意すること

科学的根拠

「抗がん剤は、腫瘍縮小効果のみで承認されていて、延命効果が証明されていない(あるいは、延命効果がない)」という説明がなされることがあります。 しかし、それは、次の点で間違いです。

- 延命効果の定かでない抗がん剤(主に古い抗がん剤)も多数あるが、延命効果が示されている抗がん剤(主に新しい抗がん剤)も多数ある。

- 国際的基準(WHO標準)においても、腫瘍縮小効果を主要評価項目とすることは認めている。

- 腫瘍縮小効果や無増悪生存期間を元に延命効果を推論することは科学的に間違いとは言えない。

一例を挙げると、ゲムシタビン(ジェムザール)、オキサリプラチン(エルプラット)、セツキシマブ(アービタックス)、エルロチニブ(タルセバ)、テモゾロミド(テモダール)等は、第III相試験で延命効果が示されました。 1984年の販売開始以来、効かない抗がん剤の代表格と言われていたテガフール・ウラシル(UFT)でさえも、2004年に術後化学療法により5年生存率および7年生存率を改善することが示されました。 第III相試験で無増悪生存期間の延長を示した抗がん剤も多数あります。 次のようなデータもあります。

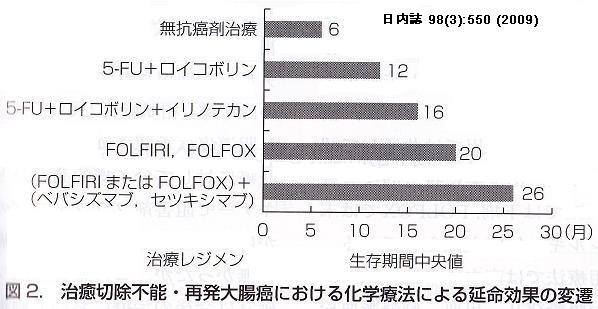

一例として、治癒切除不能な大腸癌に対する抗癌剤(化学療法)の効果を図でお示しします。

無治療であれば生存中央値が6ヶ月(半分の人は6ヶ月以上生きる)であったのが、抗癌剤の組み合わせによっては26ヶ月になっているのがおわかりでしょうか。

船瀬俊介に殺される~「抗ガン剤で殺される!」批判~-NATROMの日記(http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20091207)

これは複数の研究の比較によるもののようなので、正確なデータとは言えませんが、それでも6ヶ月と26ヶ月の差は研究毎の症例格差では説明困難です。

抗がん剤の効果判定は、日本癌治療学会の固形がん化学療法効果判定基準によって行なわれています。 日本癌治療学会では、2003年5月より、2000年版RECISTガイドライン(WHO標準)を採用しています。 このガイドラインの概要をまとめると次のようになります。

- 腫瘍縮小効果のない治療法も開発されつつあるが、客観的な腫瘍縮小効果を記載し続けることは当分必要である。

- 研究グループ毎にバラバラな腫瘍縮小効果の判定基準を統一する必要がある。

- 客観的な腫瘍縮小効果に取って代わる新しい新たな代替指標についても近い将来の検討対象となる。

- 臨床試験ではない日常の患者管理においては「臨床的な改善」と「客観的な腫瘍縮小効果」は区別するほうが適切であろう。

- 緩和効果の代替指標として腫瘍縮小効果を用いることは必ずしも適切ではない。

- 腫瘍縮小効果のない治療法では、無増悪生存期間/無増悪期間が代替指標となる可能性がある。

- 奏効率を主要評価項目とする場合は、研究から独立した専門家によりすべての効果についてX線画像等の審査を受けることを強く推奨する。

- 第III相試験における腫瘍縮小効果は相対的な指標となる可能性があるが、実際の治療の利益を予測するものではない。

- 客観的な腫瘍縮小効果を第III相試験の主要評価項目とする場合(治療の利益との直接的な関係が明らかな場合に限る)は、第II相試験で用いられる規準と同じ規準を用いるべきである。

- 客観的な腫瘍縮小効果を主要評価項目としない試験では、本稿のガイドラインが必要とされない場合がある。

このガイドラインによれば、第II相試験の指標として腫瘍縮小効果を用いることは適切であるとされています。 条件を満たせば、第III相試験の指標として腫瘍縮小効果を用いることも適切とされています。 そして、薬事承認をどの段階(第II相試験か第III相試験か)で行なうべきかは、このガイドラインには書いていません。

イレッサ訴訟においても、2002年当時、イレッサを腫瘍縮小効果のみで承認したこと、および、その後の第III相試験において無増悪生存期間から延命効果があると推測したことは、妥当な判断であったと認められています。

前記第5章第2の2(3)の認定・判断のとおり,平成14年7月当時,承認前には,比較臨床試験が実施されることは不可欠ではなく,腫瘍縮小効果(抗腫瘍効果)を代替評価項目として有効性を評価することには合理性があったというべきである。(V-92)

大阪地裁判決第五分冊-薬害イレッサ弁護団(http://cancer.jpn.org/jump.cgi?iressabengodan.com/2011/02/26/data/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%88%86%E5%86%8A.pdf)

第III相試験の試験デザインや規模などによっては,統計学的に適切な結果が得られないこともあり得るのであるから,第III相試験の結果において標準的治療法に対して優越性又は同等性を統計学的に示すことができなかったとしても,その事実のみをもって直ちに当該医薬品の有効性が否定されるものではない。 科学的な根拠に基づいて医薬品の有用性を判断すべきであるということと,第III相試験により全生存期間の延長について標準的治療法に対して優越性を示すということは同義ではないにもかかわらず,原告らの上記主張は,その前提において両者を混同するものであるか,その両者の関係の一部のみを取り出したものであるとの疑いがある。

また,第III相試験では,日本人患者の全生存期間の延長は確認されていないが,代替評価項目である無増悪生存期間から真の評価項目である延命効果があることを推測することができ,ファーストライン治療におけるEGFR遺伝子変異陽性の日本人を対象とした第III相試験(IPASS試験及びNEJ002試験)では無増悪生存期間の延長が確認されたのである。 したがって,日本人を対象にした第III相試験で延命効果が確認されていないという原告らの主張の前提は認められないものである。(V-97)

大阪地裁判決第五分冊-薬害イレッサ弁護団(http://cancer.jpn.org/jump.cgi?iressabengodan.com/2011/02/26/data/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%88%86%E5%86%8A.pdf)

「統計学的に適切な結果が得られないこともあり得る」とされているのは、臨床現場で想定される使用方法と治験実施計画書(プロトコール)を一致させることが難しいことにも一因があります。 バイアスのない統計データを得るには、投与群と非投与群において、投与以外の条件を完全に一致させる必要があります。 しかし、臨床現場で想定される使用方法に合わせると、投与群と非投与群の条件に差が生じます。 一方で、バイアスを完全に排除した治験実施計画書(プロトコール)では、患者の個人差に応じたきめ細かな対応が行なえなくなり(投与群に対して個人差に応じた対応を行っても、それと同じ対応を非投与群に対して行なうことが出来ない→投与群と非投与群の条件に差が生じる)、臨床現場で想定される使用方法よりも治療成績が悪くなります。 その結果として、実際には延命効果があるにもかかわらず、データ上は延命効果がなくなることが十分に考えられます。 また、延命効果を直接計るには時間が掛かることも考えれば、延命データを取るまで承認しないやり方は現実的とは言えません。

腫瘍縮小効果や無憎悪生存期間を元に延命効果を推論することが科学的に間違いとは言えないことも考えれば、現実的な対応として腫瘍縮小効果や無憎悪生存期間で抗がん剤を承認するのは妥当な措置と言えるでしょう。

余談

腫瘍縮小効果や無増悪生存期間による承認を批判する人には、インチキな“治療”法を支持する人が多いので注意が必要です。 しかし、そんな人に限って、自分が支持する“治療”法については、延命効果どころか腫瘍縮小効果も無増悪生存期間も証明されていないことを棚に上げます。 そんな人に限って、科学的証拠を一切挙げずに、証拠にならない話ばかり並べて、自分が支持する“治療”法が医学的治療よりも優れていると力説するのです。 そんなインチキな“治療”法よりは、少なくとも、腫瘍縮小効果や無増悪生存期間だけは証明されている治療法の方がマシでしょう。

- このページの参照元

/FrontPage /anti_cancer_drug_carcinogenic /autonomic_immunotherapy /impostor_excuse /natural_safety_myth /surgery /versatility_natural_healing

このページへのご意見ははじめてのがん治療BBSにどうぞ。

メニュー

医療制度

- 医療制度問題

- 医療費

がん治療

- がん治療の概要

- テーラーメイド医療

- 外科療法

- 化学療法(抗がん剤)

- 放射線療法

- 研究中の治療法

- 温熱療法

- 免疫療法

- 分子標的治療薬

- がんのDDS製剤

- 最新放射線療法

- 疼痛緩和医療

- 代替医療

- 自然退縮・自然治癒

- がんの死亡率年次推移(治療の進歩)

情報選別法

- 情報検証法

- インチキ“治療”法の特徴

- 科学的根拠

- 陰謀論

- 免疫療法への偏見?

- 丸山ワクチンの真相

- 丸山ワクチンの効果

- 丸山ワクチン承認基準

- 丸山ワクチンの功罪

- 丸山ワクチン関連国会議事録

- 第082回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

- 第087回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号

- 第091回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

- 第093回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

- 第093回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

- 第094回国会 衆議院 予算委員会 第11号

- 第094回国会 衆議院 決算委員会 第9号

- 第094回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号

- 第095回国会 参議院 社会労働委員会 第3号

- 第096回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

- 第096回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号

- 第098回国会 衆議院 予算委員会 第16号

- 第098回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

- 第098回国会 衆議院 科学技術委員会 第5号

- 第100回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第2号

- 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第19号

- 週刊誌記事「丸山ワクチンはなぜ『認可』されなかったのか。」

- 日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース 国が認めない丸山ワクチンの謎」

- 丸山ワクチンに関するネット上の噂

- 自然治癒力万能説

- 科学万能説

- 天然安全神話